湧き水fun倶楽部の4月定例会は、時期的に忙しいということでお休みとなりました。

そんな中ですが、30年ほど前の写真の整理をしたいと何名か集まって、おしゃべりをしながら写真の整理をしました。

「30年ってあっという間なんだ」

とちょっとこわくなりました。

でも、湧き水を取り巻く状況は日々刻々と変わっています。

水量の変化も含めて、できるだけ多くの写真の記録ができたらと思っています。

湧き水fun倶楽部の年度初めは毎年5月からとなっています。

ゴールデンウィーク明けに、またみんなで今年度の活動計画をしてはじめたいとおもいます。

そんな中ですが、30年ほど前の写真の整理をしたいと何名か集まって、おしゃべりをしながら写真の整理をしました。

「30年ってあっという間なんだ」

とちょっとこわくなりました。

でも、湧き水を取り巻く状況は日々刻々と変わっています。

水量の変化も含めて、できるだけ多くの写真の記録ができたらと思っています。

湧き水fun倶楽部の年度初めは毎年5月からとなっています。

ゴールデンウィーク明けに、またみんなで今年度の活動計画をしてはじめたいとおもいます。

3月20日~23日は、宮城島において「カーヌカミアシビ2025~島の豊かな湧水を祝う~」が開催されました。湧き水fun倶楽部からは、22日にごや副代表が、23日にぐし代表と渡邉が「カーまーい」に参加したので、23日の概要をお知らせします。

午前10時から「あごーりば食堂」で、このプロジェクトの推進リーダーである島袋さんが「湧き水発生装置」を使って水が湧き出る仕組みを説明してくださいました。

学習のあとは、地元の方のガイドで、上原集落と宮城集落のカーを巡ります。

「カーまーい」で最初に訪れたのは、「万ガー(ヤンガー)」。この周辺のカーは水量に応じて「億・万・千・百」の名前がついていて、こちらは「万」です。

季節的なものか、水量はやや少なく感じます。左側の樋から水が出ていないのは、「多分、水路の奥が詰まっているのだろう」とガイドの方。

次は、ちょっとした森の真ん中にある「千ガー(イキントーガー)」。22日のカーまーいは、参加人数が多かったために、ここには入れなかったそうです。

水は溜まってはいますが、脇に生えている草からポタポタと垂れている程度。

これは2014年5月に撮影したもので、その違いは一目瞭然。

街中に近い「百ガー(ジョーグチガー)」は、ほぼ水がない状態です。

こちらも、2014年5月には、濁ってはいるもののそれなりにお水がありました。

上原集落の最後は「億ガー(ハルガー)」。こちらは、集落の少し奥から山手に入ったところにあります。

こちらも、2015年1月の写真では豪快に水があふれ出ていたので水量が心配になりましたが、

奥のタンクをのぞき込むと、たっぷりの水をたたえていました。

でも、そのすぐ脇にある「ヒチャヌカー」にはほとんど水がありません。こちらは元々「ウブガー」だったそうです。

ちなみに、「億ガー」と「ヒチャヌカー」の2つのカーの総称が「ハルガー」なのだそうです。

ここで上原集落の散策は終了し、今度は宮城集落へ行きます。

こちらは、「メーガー」。上流からの水を溜めるタンクと、

その奥に、湧き口があります。

タンクの設置時期は不明とのことですが、米軍関係者が工事をしているらしい写真があるとのことで、おそらく戦後に設置されたと推測されるそうです。また、旧正月に門中が集まって拝みをする習慣が今も残っているそうです。

ここを2012年5月に撮った写真があり、見比べてみると、囲い上のネットが新しいものになっていて、整備されているようです。

最後は、「ンジンガー」。水量を比較するものがありませんが、今もきれいな水が湧き出しています。

最後に、島袋さんから「万ガー(ヤンガー)」の水質検査を行ったところ、大腸菌その他の検出はなく、応急水源としても利用な可能なお水であることが報告されました。水源地域の環境改善も図られているとのことでした。

会場となった「あごーりば食堂」では、「ブクブク-茶体験」や「お水くじ」も同時開催され、訪れる人が絶えないほどの賑わいを見せていました。

島の食材を使ったカレーや豚丼も大好評でした。

一部水量の低下で心配なカーもありましたが、こんなにも豊かな水環境が残されていることは大変素晴らしいことだと感じ、これを後生に伝承していくことの重要性を認識しました。

【カーヌカミアシビ】

島の豊かな湧水環境と伝統文化を活かした多彩なプログラムを通して地域住民と来訪者が共に水を祝い、カー(湧水)と人々とのつながりを再認識することで、その価値を次世代へと伝えていくことを目的とした地域行事。今度、地域の恒例行事化を目指しているとのことです。

午前10時から「あごーりば食堂」で、このプロジェクトの推進リーダーである島袋さんが「湧き水発生装置」を使って水が湧き出る仕組みを説明してくださいました。

学習のあとは、地元の方のガイドで、上原集落と宮城集落のカーを巡ります。

「カーまーい」で最初に訪れたのは、「万ガー(ヤンガー)」。この周辺のカーは水量に応じて「億・万・千・百」の名前がついていて、こちらは「万」です。

季節的なものか、水量はやや少なく感じます。左側の樋から水が出ていないのは、「多分、水路の奥が詰まっているのだろう」とガイドの方。

次は、ちょっとした森の真ん中にある「千ガー(イキントーガー)」。22日のカーまーいは、参加人数が多かったために、ここには入れなかったそうです。

水は溜まってはいますが、脇に生えている草からポタポタと垂れている程度。

これは2014年5月に撮影したもので、その違いは一目瞭然。

街中に近い「百ガー(ジョーグチガー)」は、ほぼ水がない状態です。

こちらも、2014年5月には、濁ってはいるもののそれなりにお水がありました。

上原集落の最後は「億ガー(ハルガー)」。こちらは、集落の少し奥から山手に入ったところにあります。

こちらも、2015年1月の写真では豪快に水があふれ出ていたので水量が心配になりましたが、

奥のタンクをのぞき込むと、たっぷりの水をたたえていました。

でも、そのすぐ脇にある「ヒチャヌカー」にはほとんど水がありません。こちらは元々「ウブガー」だったそうです。

ちなみに、「億ガー」と「ヒチャヌカー」の2つのカーの総称が「ハルガー」なのだそうです。

ここで上原集落の散策は終了し、今度は宮城集落へ行きます。

こちらは、「メーガー」。上流からの水を溜めるタンクと、

その奥に、湧き口があります。

タンクの設置時期は不明とのことですが、米軍関係者が工事をしているらしい写真があるとのことで、おそらく戦後に設置されたと推測されるそうです。また、旧正月に門中が集まって拝みをする習慣が今も残っているそうです。

ここを2012年5月に撮った写真があり、見比べてみると、囲い上のネットが新しいものになっていて、整備されているようです。

最後は、「ンジンガー」。水量を比較するものがありませんが、今もきれいな水が湧き出しています。

最後に、島袋さんから「万ガー(ヤンガー)」の水質検査を行ったところ、大腸菌その他の検出はなく、応急水源としても利用な可能なお水であることが報告されました。水源地域の環境改善も図られているとのことでした。

会場となった「あごーりば食堂」では、「ブクブク-茶体験」や「お水くじ」も同時開催され、訪れる人が絶えないほどの賑わいを見せていました。

島の食材を使ったカレーや豚丼も大好評でした。

一部水量の低下で心配なカーもありましたが、こんなにも豊かな水環境が残されていることは大変素晴らしいことだと感じ、これを後生に伝承していくことの重要性を認識しました。

【カーヌカミアシビ】

島の豊かな湧水環境と伝統文化を活かした多彩なプログラムを通して地域住民と来訪者が共に水を祝い、カー(湧水)と人々とのつながりを再認識することで、その価値を次世代へと伝えていくことを目的とした地域行事。今度、地域の恒例行事化を目指しているとのことです。

3月8日は、琉球大学風樹館にて3月定例会が開催されました。

この日は冒頭、熊澤さんからアーカイブを運営して行くにあたって参考になりそうな事例が紹介されました。

次に、先般から取り組んでいる湧き水fun倶楽部のアーカイブについて、作業を請け負っていただいているijuさんの担当の方を交え、デザインの案について様々な意見を出し合いました。

今後は、今日出た意見を元に修正をしていただき、詰めの作業を進めていくこととしました。

この日は冒頭、熊澤さんからアーカイブを運営して行くにあたって参考になりそうな事例が紹介されました。

次に、先般から取り組んでいる湧き水fun倶楽部のアーカイブについて、作業を請け負っていただいているijuさんの担当の方を交え、デザインの案について様々な意見を出し合いました。

今後は、今日出た意見を元に修正をしていただき、詰めの作業を進めていくこととしました。

3月1日は、オンラインで「第1回すいまーるゼミナール 非常時地下水利用指針(案) 島嶼地域の“応急水源”を考える」の講座が開催されました。

このセミナーは、有識者会議の座長でもある大阪公立大学大学院の遠藤崇浩先生の基調講演と、湧き水fun倶楽部のぐし代表の事例紹介を中心に、トークセッションやzoom参加者からの質疑応答を行いました。

さまざまな災害時に井戸等の活用は非常に有効な手段であり、沖縄のような他県に比べて圧倒的に不利な地域おいてこれらをどう活用していくのかを考える機会となりました。

今回のゼミナールは、有料のゼミであるため、詳細についてはここに掲載することができませんが、ご了承ください。

写真は、ぐし代表が事例紹介を行っている様子です。

このセミナーは、有識者会議の座長でもある大阪公立大学大学院の遠藤崇浩先生の基調講演と、湧き水fun倶楽部のぐし代表の事例紹介を中心に、トークセッションやzoom参加者からの質疑応答を行いました。

さまざまな災害時に井戸等の活用は非常に有効な手段であり、沖縄のような他県に比べて圧倒的に不利な地域おいてこれらをどう活用していくのかを考える機会となりました。

今回のゼミナールは、有料のゼミであるため、詳細についてはここに掲載することができませんが、ご了承ください。

写真は、ぐし代表が事例紹介を行っている様子です。

2月8日は、浦添市中央公民館で2月定例会が開催され、5名の会員が参加したほか、熊澤さんと島袋さんはオンラインで参加しました。

今回のテーマもアーカイブについて。

この日は、業者さんから示されたアーカイブのデザイン(案)について、これまで業者さんと詳細な打ち合わせを行ってきた野原さんから説明があり、その内容について参加者で議論をし、出されたいくつかの意見について野原さんと業者さんとで意見交換を行い更に詰めていくこととしました。

今回のテーマもアーカイブについて。

この日は、業者さんから示されたアーカイブのデザイン(案)について、これまで業者さんと詳細な打ち合わせを行ってきた野原さんから説明があり、その内容について参加者で議論をし、出されたいくつかの意見について野原さんと業者さんとで意見交換を行い更に詰めていくこととしました。

新しい年が明けました。皆様、明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

1月11日は、浦添市市民協働男女共同参画ハーモニーセンターにおいて、1月の定例会が行われ、7名が参加しました。

この日はまず、定例会の前に新年会を行い、自由な意見交換等を行いました。

続いて行われた定例会は、今月も「アーカイブ」についての検討を行い、写真のファイル名(コード番号)の設定方法やどのようなコンセプトにするか、等について議論を行いました。

オンラインで参加した熊澤さんからは、どういったルールでファイル名を作っていくのか3月までに決めること、写真を整理しどのような情報を入れるかの検証を行うこと、との助言をいただき、これに沿ってさらに詰めていくこととしました。

3月までにやることも多くありますが、皆さん、頑張りましょう。

※更新が漏れていました。すみません。

今年もよろしくお願いいたします。

1月11日は、浦添市市民協働男女共同参画ハーモニーセンターにおいて、1月の定例会が行われ、7名が参加しました。

この日はまず、定例会の前に新年会を行い、自由な意見交換等を行いました。

続いて行われた定例会は、今月も「アーカイブ」についての検討を行い、写真のファイル名(コード番号)の設定方法やどのようなコンセプトにするか、等について議論を行いました。

オンラインで参加した熊澤さんからは、どういったルールでファイル名を作っていくのか3月までに決めること、写真を整理しどのような情報を入れるかの検証を行うこと、との助言をいただき、これに沿ってさらに詰めていくこととしました。

3月までにやることも多くありますが、皆さん、頑張りましょう。

※更新が漏れていました。すみません。

2021年11月にSYM NET WORKの宮里弥杉さんからZoom講座を受けた際、宮里さんから沖縄県公文書館のデータの中からいくつかの写真を見せていただきました。このうち、「国頭村奥間」と記載されている写真の場所が特定できたので報告します。

まず、宮里さんから見せていただいた写真は下の2枚。(いずれも沖縄県公文書館所蔵)

そして、これが現在の姿です。

ここは、国頭村奥間の「イジミガー」です。

道路がかさ上げされて、カーの湧き口が小さくなってしまってはいますが、背後にある2本の太い木と民家の風景、さらには掲示板があるところなどもぴったり合致していてここで間違いないと確信はしていましたが、念のためつい先日、奥間区事務所をお尋ねしてお聞きしたところ、「あ~イジミガーだね」とおっしゃっていました。なんでも、少し前にもこの写真を持って訪ねて来た方がいらっしゃったそうです。

ちなみに、今から19年前の2006年に訪ねたときは数センチの水が溜まっていましたが、

現在は残念ながら涸れてしまっています。

ここから200mほど山側に行ったところにある「金万川(カニマンガー)」も同様に涸れていました。

ちなみに、google mapで見る位置関係は、こんな感じです。

真ん中やや左側に見える紫の印がイジミガー、右下に見える紫の印が金万川です。

この奥間集落から南に2kmほどしか離れていない浜集落にある「ワク」を確認したところ、ここは豊富な水量がありましたので、あれほど豊かな山林が広がる国頭村でもその状況は様々なようです。

このような古い情報などお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひお寄せください。

余談ですが、下の写真は同じく沖縄県公文書館所蔵のもので撮影場所「沖縄県東村」、タイトル「湧水と子供」となっているため、東村の慶佐次区公民館の区長にこの写真をお見せしましたが、特定には至りませんでした。

まず、宮里さんから見せていただいた写真は下の2枚。(いずれも沖縄県公文書館所蔵)

そして、これが現在の姿です。

ここは、国頭村奥間の「イジミガー」です。

道路がかさ上げされて、カーの湧き口が小さくなってしまってはいますが、背後にある2本の太い木と民家の風景、さらには掲示板があるところなどもぴったり合致していてここで間違いないと確信はしていましたが、念のためつい先日、奥間区事務所をお尋ねしてお聞きしたところ、「あ~イジミガーだね」とおっしゃっていました。なんでも、少し前にもこの写真を持って訪ねて来た方がいらっしゃったそうです。

ちなみに、今から19年前の2006年に訪ねたときは数センチの水が溜まっていましたが、

現在は残念ながら涸れてしまっています。

ここから200mほど山側に行ったところにある「金万川(カニマンガー)」も同様に涸れていました。

ちなみに、google mapで見る位置関係は、こんな感じです。

真ん中やや左側に見える紫の印がイジミガー、右下に見える紫の印が金万川です。

この奥間集落から南に2kmほどしか離れていない浜集落にある「ワク」を確認したところ、ここは豊富な水量がありましたので、あれほど豊かな山林が広がる国頭村でもその状況は様々なようです。

このような古い情報などお持ちの方がいらっしゃいましたらぜひお寄せください。

余談ですが、下の写真は同じく沖縄県公文書館所蔵のもので撮影場所「沖縄県東村」、タイトル「湧水と子供」となっているため、東村の慶佐次区公民館の区長にこの写真をお見せしましたが、特定には至りませんでした。

12月27日午後、沖縄県公文書館において開催されている「沖縄県公文書館所蔵資料展 水と生きる沖縄 NO WATER NO LIFE」を湧き水fun倶楽部の会員5名が見学しました。

戦前から米軍統治下を挟んで現在に至るまでの沖縄の水の歴史にまつわる謎やエピソードを当時の資料から紐解くという内容で、この日は、公文書専門員の西山さんから詳しい解説をお聞きすることができました。

私たちが特に注目したのは、戦前の古い井戸で水汲みをしている写真で、現在と姿・形が大きく異なる「金武大川」や「嘉手志ガー」、「落平」などの、当時の姿を見ることができました。また、先日浦添の澤岻樋川で行われたお水取りに関する『琉球王代文献集』なるものがあり、

この文献集については、資料展終了後に閲覧できるとのことでした。

貴重な資料展示に皆さん興味津々。

沖縄が米軍に統治されて以降は、水に関しても米軍の事情が最優先され、沖縄県民の人権は後回しだった状況が展示資料からも明らかになりました。また、併せて、「燃える井戸」の資料や、今全国的に問題になっている「PFAS」の資料も展示されており、非常に興味深く見ることができました。

同資料展には、湧き水fun倶楽部の金城顧問と上間さんも訪問されており、訪問時のお話などもお聞きすることができました。お二人は長年水道事業に携わってこられた実績があり、感慨もひとしおだったものと想像されます。

併せてこの資料展には、秋の特別企画として県内のマンホールの蓋の展示があり、カラーマンホールの実物2点も展示されていました。

2階に上がると、1階の展示に収まりきれなかった資料を展示した「水もれ展」なるミニ展示コーナーがあり、軍人が水を運んでいる様子など貴重な写真がたくさんありました。

「水もれ展」というネーミングも素敵です。

また、閲覧室の見学では検索システムも使用させていただき、私たちが現在進めているアーカイブ作成の参考になりました。

閲覧室の見学も含め約2時間、西山さんには貴重なお時間を私たちのために割いていただき感謝申し上げます。

これら資料展の内容については、公文書館HPとフェイスブックでもご覧いただけます。

戦前から米軍統治下を挟んで現在に至るまでの沖縄の水の歴史にまつわる謎やエピソードを当時の資料から紐解くという内容で、この日は、公文書専門員の西山さんから詳しい解説をお聞きすることができました。

私たちが特に注目したのは、戦前の古い井戸で水汲みをしている写真で、現在と姿・形が大きく異なる「金武大川」や「嘉手志ガー」、「落平」などの、当時の姿を見ることができました。また、先日浦添の澤岻樋川で行われたお水取りに関する『琉球王代文献集』なるものがあり、

この文献集については、資料展終了後に閲覧できるとのことでした。

貴重な資料展示に皆さん興味津々。

沖縄が米軍に統治されて以降は、水に関しても米軍の事情が最優先され、沖縄県民の人権は後回しだった状況が展示資料からも明らかになりました。また、併せて、「燃える井戸」の資料や、今全国的に問題になっている「PFAS」の資料も展示されており、非常に興味深く見ることができました。

同資料展には、湧き水fun倶楽部の金城顧問と上間さんも訪問されており、訪問時のお話などもお聞きすることができました。お二人は長年水道事業に携わってこられた実績があり、感慨もひとしおだったものと想像されます。

併せてこの資料展には、秋の特別企画として県内のマンホールの蓋の展示があり、カラーマンホールの実物2点も展示されていました。

2階に上がると、1階の展示に収まりきれなかった資料を展示した「水もれ展」なるミニ展示コーナーがあり、軍人が水を運んでいる様子など貴重な写真がたくさんありました。

「水もれ展」というネーミングも素敵です。

また、閲覧室の見学では検索システムも使用させていただき、私たちが現在進めているアーカイブ作成の参考になりました。

閲覧室の見学も含め約2時間、西山さんには貴重なお時間を私たちのために割いていただき感謝申し上げます。

これら資料展の内容については、公文書館HPとフェイスブックでもご覧いただけます。

少し前のことになりますが、12月22日は浦添市の澤岻樋川でお水取りが行われました。

お水取りは、琉球王国時代に国王の健康と琉球王国の平和と安寧を祈り新年の若水を国王にお届けする行事です。

若水として献上されるお水は、琉球王国最高の聖地とされる「安須森御嶽」(あすむいうたき)の麓を流れる辺戸大川(へどうっかー)から汲んだお水と、首里城から見てその年の吉方にあたる湧き水の水を混ぜて献上(二水献じ)したとされています。首里城から見て吉方にあたる湧き水は現在、汚染や枯渇などにより汲むことができるのはここ浦添市の澤岻樋川だけとなっています。

13時半に行事開始との情報がありましたので13時すぎに現地に到着。今年も昨年に続いて曇り空で、やや冷たい風が吹いていました。

澤岻樋川もいつもと変わらない佇まいです。お水取りにはこの日のような寒くてどんよりとした天気が似合うような気がします。

今年は約20名ほどの方々の参加がありました。毎年お見かけする方も多くいらっしゃいます。

玉城さんもお元気な姿を見せてくださいましたが、お水取り行事そのものは今年から本格的に玉城さんのお孫さんに代替わりしたようです。

いつもながらにこの瞬間は厳粛な空気が漂います。

お水取りが無事に終了し、このあと首里城へ献上に向かうとのことでしたが、私たちはここで失礼しました。

首里城からのお使いが列をなしての大規模なお水取り行事が行われなくなって久しくなりますが、以前のようなお水取り行事の復活をまた見たいものです。

お水取りは、琉球王国時代に国王の健康と琉球王国の平和と安寧を祈り新年の若水を国王にお届けする行事です。

若水として献上されるお水は、琉球王国最高の聖地とされる「安須森御嶽」(あすむいうたき)の麓を流れる辺戸大川(へどうっかー)から汲んだお水と、首里城から見てその年の吉方にあたる湧き水の水を混ぜて献上(二水献じ)したとされています。首里城から見て吉方にあたる湧き水は現在、汚染や枯渇などにより汲むことができるのはここ浦添市の澤岻樋川だけとなっています。

13時半に行事開始との情報がありましたので13時すぎに現地に到着。今年も昨年に続いて曇り空で、やや冷たい風が吹いていました。

澤岻樋川もいつもと変わらない佇まいです。お水取りにはこの日のような寒くてどんよりとした天気が似合うような気がします。

今年は約20名ほどの方々の参加がありました。毎年お見かけする方も多くいらっしゃいます。

玉城さんもお元気な姿を見せてくださいましたが、お水取り行事そのものは今年から本格的に玉城さんのお孫さんに代替わりしたようです。

いつもながらにこの瞬間は厳粛な空気が漂います。

お水取りが無事に終了し、このあと首里城へ献上に向かうとのことでしたが、私たちはここで失礼しました。

首里城からのお使いが列をなしての大規模なお水取り行事が行われなくなって久しくなりますが、以前のようなお水取り行事の復活をまた見たいものです。

今年の湧き水fun倶楽部は、2回の講師派遣を行いました。

そのことについて、簡単に概要を報告します。

【百名小学校での出前授業】

11月28日、なんじょう市民大学の繋がりから南城市立百名小学校で湧き水をテーマに出前授業を行ってきました。

3年生の総合学習の中で、自分たちの住んでいる地域の湧き水について勉強しているという事でした。

今回、桂浩史さんが講師として「湧き水講座」を担当しました。

前半は湧き水に関する基礎知識、地球儀のビーチボールを使った海と陸の割合を知る体験、

後半は湧き水の模型や手作りろ過装置を使った実験、昔の生活で行っていた水汲み体験、最後に防災のこと等お話されていました。

実験の際は、子供たちは目を輝かせ興味津々に近くで見ていました。

スライドで南城市の湧き水の写真が映し出されると、「ここわかる!」と、皆一斉にかーや樋川の名前を呼んでいたのが印象的でした。

【令和6年度おきなわ県民カレッジ第10回美ら島沖縄額講座】

11月30日、沖縄県教育庁生涯学習振興課の依頼を受けて、代表のぐしともこが『沖縄の湧き水めぐり~本島中部編~』の講師として、平成の名水百選 荻道大城湧水群の案内をしました。(当日の写真はありませんが、下見の記録写真でご案内します)

当日は県内各地から20名の受講者が参加し、名水を5カ所まわりました。町並みの美しさ環境整備のすばらしさも見所です。日本の歩きたくなる道500選にも選ばれている地域です。

湧き水のメカニズムや防災にもぜひ役立てて欲しいと、湧き水fun倶楽部の活動の5つの目的「歴史」「文化」「自然」「環境」「防災」など、多方面からの学習になりました。地域のこのような説明板などがあるのも学習にとても役立ちます。

それぞれの湧き水の特徴やかつての使い道、現状、水の状態、周囲の自然などを案内しながら、参加者の皆さんと2時間ほどかけて1.2キロの道のりをあるきました。

最後に訪れた大城アガリヌカーで実際に水にふれてみると少し温かく感じました。沖縄の湧き水は年中通して21,2度くらいだと思いますが、当日は19度と沖縄にしては少し肌寒く、水の温かさが実感できました。

参加者の皆さんからは「益々興味が持てた。友を誘い湧き水めぐしをしたい」「地域のよさ、古いものを再認識できた」など嬉しい感想もいただきました。

来年も企画されるようです。よろしければご参加下さい。

そのことについて、簡単に概要を報告します。

【百名小学校での出前授業】

11月28日、なんじょう市民大学の繋がりから南城市立百名小学校で湧き水をテーマに出前授業を行ってきました。

3年生の総合学習の中で、自分たちの住んでいる地域の湧き水について勉強しているという事でした。

今回、桂浩史さんが講師として「湧き水講座」を担当しました。

前半は湧き水に関する基礎知識、地球儀のビーチボールを使った海と陸の割合を知る体験、

後半は湧き水の模型や手作りろ過装置を使った実験、昔の生活で行っていた水汲み体験、最後に防災のこと等お話されていました。

実験の際は、子供たちは目を輝かせ興味津々に近くで見ていました。

スライドで南城市の湧き水の写真が映し出されると、「ここわかる!」と、皆一斉にかーや樋川の名前を呼んでいたのが印象的でした。

【令和6年度おきなわ県民カレッジ第10回美ら島沖縄額講座】

11月30日、沖縄県教育庁生涯学習振興課の依頼を受けて、代表のぐしともこが『沖縄の湧き水めぐり~本島中部編~』の講師として、平成の名水百選 荻道大城湧水群の案内をしました。(当日の写真はありませんが、下見の記録写真でご案内します)

当日は県内各地から20名の受講者が参加し、名水を5カ所まわりました。町並みの美しさ環境整備のすばらしさも見所です。日本の歩きたくなる道500選にも選ばれている地域です。

湧き水のメカニズムや防災にもぜひ役立てて欲しいと、湧き水fun倶楽部の活動の5つの目的「歴史」「文化」「自然」「環境」「防災」など、多方面からの学習になりました。地域のこのような説明板などがあるのも学習にとても役立ちます。

それぞれの湧き水の特徴やかつての使い道、現状、水の状態、周囲の自然などを案内しながら、参加者の皆さんと2時間ほどかけて1.2キロの道のりをあるきました。

最後に訪れた大城アガリヌカーで実際に水にふれてみると少し温かく感じました。沖縄の湧き水は年中通して21,2度くらいだと思いますが、当日は19度と沖縄にしては少し肌寒く、水の温かさが実感できました。

参加者の皆さんからは「益々興味が持てた。友を誘い湧き水めぐしをしたい」「地域のよさ、古いものを再認識できた」など嬉しい感想もいただきました。

来年も企画されるようです。よろしければご参加下さい。

12月14日は、浦添市市民協働男女共同参画ハーモニーセンターにおいて、12月の定例会が行われ、7名が参加しました。

今月のテーマも「アーカイブ」についてで、「目的」と「ターゲット」を明確にするための議論が行われました。

2つのテーマに対する方向として、目的は「情報の保存と伝承」、ターゲットは「第一段階として、関心層(興味はあるけれでも調べたことのない人)まで」とすることとなりました。

今回もアドバイザーとしてZOOMで参加してくださった熊澤さんからは「誰が見てもわかりやすいシンプルなものとすべき。昔は水があったのに今は水がない、という変化も知りたいことではないか」との助言がありました。

そして、来月までに、写真の撮影年月日、所在地(字単位まで)、撮影者、自分の知見、案内者からの情報等をまとめてくることになりました。

この日は、定例会に先駆けて、ピザハウスにおいて忘年会が行われました。

今回は、上間さんにもご参加いただき、上間さんが企業局でお仕事をされていた当時の昔話にも花が咲きました。アーカイブとして後生に残しておきたいようなかなり貴重なお話も聞くこともできました。

湧き水fun倶楽部の公式な集まりはこの日が今年最後となりました。皆様、良いお年をお迎えください。

今月のテーマも「アーカイブ」についてで、「目的」と「ターゲット」を明確にするための議論が行われました。

2つのテーマに対する方向として、目的は「情報の保存と伝承」、ターゲットは「第一段階として、関心層(興味はあるけれでも調べたことのない人)まで」とすることとなりました。

今回もアドバイザーとしてZOOMで参加してくださった熊澤さんからは「誰が見てもわかりやすいシンプルなものとすべき。昔は水があったのに今は水がない、という変化も知りたいことではないか」との助言がありました。

そして、来月までに、写真の撮影年月日、所在地(字単位まで)、撮影者、自分の知見、案内者からの情報等をまとめてくることになりました。

この日は、定例会に先駆けて、ピザハウスにおいて忘年会が行われました。

今回は、上間さんにもご参加いただき、上間さんが企業局でお仕事をされていた当時の昔話にも花が咲きました。アーカイブとして後生に残しておきたいようなかなり貴重なお話も聞くこともできました。

湧き水fun倶楽部の公式な集まりはこの日が今年最後となりました。皆様、良いお年をお迎えください。

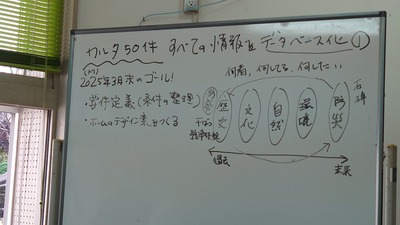

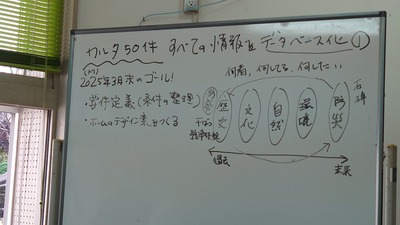

11月9日は浦添市立中央公民館において11月定例会が開催され、6名の会員が参加しました。今回は、浦添市の「自主企画まなび助成制度」を活用し、琉球大学風樹館学芸員の秋庭美由紀さんを講師としてお招きしてアーカイブ作成の今後について講義を受けました。

秋庭さんからは、風樹館のような博物館では展示されているものはごく一部で、バックヤードには膨大な資料が存在するという実例を元に、メモひとつ無駄なものはないので、持っている情報全てをデータベース化する必要がある、とのお話がありました。

それをうけ、まずはとっかかりとして「沖縄の湧き水カルタ」に選ばれた50箇所の湧き水について、それぞれ取材等を担当した人が、いつ何をやったのか、誰に会って何を聞いたのか等々の全ての情報を、来年の3月までにまとめることになりました。

また、湧き水fun倶楽部の「歴史」「文化」「自然」「環境」「防災」という5つの柱のうち、「防災」に関しては昔の干ばつや戦争時など、歴史の一部として考えるのも方法のひとつではないかとの助言もありました。

今後は、作業用エクセルを野原さんが作成し、google driveに集約していくこととしました。

今回の定例会も、遠路はるばるアドバイザーとして参加して下さいました熊澤さんと講師として参加して下さった秋庭さんに心より感謝申し上げます。

秋庭さんからは、風樹館のような博物館では展示されているものはごく一部で、バックヤードには膨大な資料が存在するという実例を元に、メモひとつ無駄なものはないので、持っている情報全てをデータベース化する必要がある、とのお話がありました。

それをうけ、まずはとっかかりとして「沖縄の湧き水カルタ」に選ばれた50箇所の湧き水について、それぞれ取材等を担当した人が、いつ何をやったのか、誰に会って何を聞いたのか等々の全ての情報を、来年の3月までにまとめることになりました。

また、湧き水fun倶楽部の「歴史」「文化」「自然」「環境」「防災」という5つの柱のうち、「防災」に関しては昔の干ばつや戦争時など、歴史の一部として考えるのも方法のひとつではないかとの助言もありました。

今後は、作業用エクセルを野原さんが作成し、google driveに集約していくこととしました。

今回の定例会も、遠路はるばるアドバイザーとして参加して下さいました熊澤さんと講師として参加して下さった秋庭さんに心より感謝申し上げます。

10月12日は、浦添市市民協働男女共同参画ハーモニーセンターにおいて、10月の定例会が行われました。

この日は、7名の会員が会場に集まったほか、先月アーカイブに関する報告会を開いて下さった熊澤さんと、琉球大学風樹館の島袋さんもzoomにて参加されました。

この日の議題も先月に続いてアーカイブについてで、みなさんがイメージする形のアーカイブについてそれぞれの思いを出し合いました。

その中で多かった意見は、「自然」、「環境」、「歴史」、「文化」、「防災」という湧き水fun倶楽部の5本の柱を中心に据えるべき、というものでした。ただ、防災については賛否が分かれたこともあり、今後検討が必要となりそうです。更に、行政の連携とのあり方についても検討課題となりそうです。

また、水の流れる音が聴けるようにするのもいいのでは、という意見も出されました。

熊澤さんからは「皆さんがアーカイブで何を見せたいのか、皆さんの精神、熱意を反映するものなので、そこに集中すること。デザインや構成も大事である」とのアドバイスをいただきました。

来月は、熊澤さんにもお越しいただき、県立公文書館の見学や再度の意見交換を行うこととしました。

この日は、7名の会員が会場に集まったほか、先月アーカイブに関する報告会を開いて下さった熊澤さんと、琉球大学風樹館の島袋さんもzoomにて参加されました。

この日の議題も先月に続いてアーカイブについてで、みなさんがイメージする形のアーカイブについてそれぞれの思いを出し合いました。

その中で多かった意見は、「自然」、「環境」、「歴史」、「文化」、「防災」という湧き水fun倶楽部の5本の柱を中心に据えるべき、というものでした。ただ、防災については賛否が分かれたこともあり、今後検討が必要となりそうです。更に、行政の連携とのあり方についても検討課題となりそうです。

また、水の流れる音が聴けるようにするのもいいのでは、という意見も出されました。

熊澤さんからは「皆さんがアーカイブで何を見せたいのか、皆さんの精神、熱意を反映するものなので、そこに集中すること。デザインや構成も大事である」とのアドバイスをいただきました。

来月は、熊澤さんにもお越しいただき、県立公文書館の見学や再度の意見交換を行うこととしました。

9月14日は、浦添市市民協働男女共同参画ハーモニーセンターにおいて、9月の定例会が行われました。この日は、2つの案件について意見交換等を行ったあと、大阪経済大学の熊澤輝一さんから、県外の7カ所のアーカイブの事例を調査した結果について報告を受けました。

これらの事例は、運営主体が行政であったり、市民グループであったり、運営の目的や経緯などは大きく異なり、これまでの苦労や、活用状況等複数のポイントを調査した結果、私たちが見習うべき点はいろいろと見い出されました。

また、各組織・団体には共通した課題点があるそうです。

それは、「次世代に残すこと」以外の目的が明確ではなく、写真の権利処理が困難で、運営の体制(人員、予算)などが脆弱で若い人が少ない、せっかく作ったアーカイブが十分に活用されないなど、6点ほどの課題が見つかったそうです。

湧き水fun倶楽部としては、今回の熊澤さんの調査結果を受け、課題点をどのように整理していくのか、来月にまた相談を行うこととしました。今回、多くの実例の調査・報告を行って下さった熊澤さんに心から感謝申し上げます。

これらの事例は、運営主体が行政であったり、市民グループであったり、運営の目的や経緯などは大きく異なり、これまでの苦労や、活用状況等複数のポイントを調査した結果、私たちが見習うべき点はいろいろと見い出されました。

また、各組織・団体には共通した課題点があるそうです。

それは、「次世代に残すこと」以外の目的が明確ではなく、写真の権利処理が困難で、運営の体制(人員、予算)などが脆弱で若い人が少ない、せっかく作ったアーカイブが十分に活用されないなど、6点ほどの課題が見つかったそうです。

湧き水fun倶楽部としては、今回の熊澤さんの調査結果を受け、課題点をどのように整理していくのか、来月にまた相談を行うこととしました。今回、多くの実例の調査・報告を行って下さった熊澤さんに心から感謝申し上げます。

8月1日の「水の日」に合わせた祝祭として、「水ぬぐすーじさびら!」が8月3日~8月4日の2日間、琉球大学研究者交流施設・50周年記念館にて開催され、湧き水fun倶楽部も参加してきました。

会場にはきれいなのぼりも揚げられていました。

今回のイベントの様子は、youtubeで公開されてますので、興味ある方は下記URLからご覧ください。

https://youtube.com/channel/UCb-UAT8CLVR1o8GFYrfZNFA?si=-LvHQUSAce5B5ldM

今回の「水ぬぐすーじさびら!」を企画・開催し、進行役を務めたのは、琉球大学風樹館の島袋さん

【8月3日】

まずは、湧き水fun倶楽部の活動で制作した湧き水カルタを、紹介も兼ねて参加した皆さんで楽しみました。

湧き水fun倶楽部の呉屋さんが各カルタの湧き水にまつわる説明をし、皆さん興味深げに聞いてました。

つぎに、琉球大学の土岐先生や進行役の島袋さん達が開発した、ボードゲーム「すいまーる」を使い、ゲーム形式で、サンゴ礁島嶼における水循環と水源管理を楽しみながら学びました。

このゲームは「水は正しく使えば、いつまでも使える」をコンセプトにしており、地下水脈を主な水資源とするサンゴ礁島嶼を想定しています。プレイヤーは、野菜農家、畜産農家、漁業者、観光業者に扮し、それぞれの生活向上を目指しながら、皆の共有財産である水資源を枯渇させないように使います。さらに、プレイヤーは協力しながら、将来の世代のために保全する必要があります。

午後は、祝祭ということで、かぎやで風からはじまりました。

つぎに、祝辞という形で、各団体・企業の活動内容の発表を行いました。

①湧き水fun倶楽部:活動内容とこれからの予定。

②玉水ネットワークの高平さん:活動内容と継続の難しさについて。

③オリオンビールの松田さん:「沖縄から人を、場を、世界を笑顔に」を合言葉に、オリオンビールで行っているCSR、サスティナビリティ活動内容について。

【8月4日】

2日目の午前中は、沖縄自然環境ファンクラブの藤井さんの指導のもと、プロジェクトWETワークショップを行いました。

ワークショップで行ったアクティビティプログラムをいくつか紹介します。

まずは、「青い惑星」。陸地と海域の比率を実感できるプログラム。アースボールを皆でキャッチボールし、受け取った右手の人差指の先が陸地か海域かを記録していきます。100回以上になってくると、だいたい海7陸3の割合に近づいていくそうです。

つぎは、「大海の一滴」。用紙を地球上の水に見立て、視覚的・感覚的に飲料水としての貴重さ実感できるプログラム。用紙を「数回折曲げて切取る」を4回ほど繰り返します。写真見てわかるでしょうか。大きいほうから、海水、淡水(氷)、淡水(液体)となり、さらに右上の小さいものが、川や湖、地下水など人が利用可能な水(0.01%)です。飲料水となると、さらに少なくなるそうです。

ほか、水の表面張力を実感するプログラムなど楽しく学べました

2日目の午後は、1日目に続き、各団体・企業の活動内容の発表を行いました。

①沖縄自然環境ファンクラブの藤井さん:午前中のプロジェクトWETの紹介。

②沖縄環境分析センターの砂川さん:環境測定・分析を行う企業としての水環境保全の取組みについての紹介。

③琉球大学理学部の新城先生:琉球大学で進めている「水循環プロジェクト」の内容やこれまでの成果。

最後に、伝承ワークショップ(絵本編)を行いました。今回の絵本「思い出の湧き水~八重瀬町編~」は、当時、琉球大学の学生さんだった4人が制作したもので、地域の湧き水への関心、地下水保全への意識向上、さらに湧き水の文化や歴史を形に残して、後世に受け継ぐ、子供たちに伝承することを目的に作ったとのこと。

ワークショップでは、当時学生さんだった制作メンバーもリモートで参加していただき、地域の高齢者に聞取りや、絵本製作にあたっての苦労話などを聞かせていただきました。

興味ある方は、以下のURLからご覧ください。

<思い出の湧き水>

https://chiiki.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp/imgs/ehon.pdf

<Chikasuiプロジェクト:制作時>

https://chiiki.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp/imgs/AKUAH.pdf

ほかに、会場では「お水くじ」のコーナーがありました。かごに入っている一つ目のおみくじを引いて水に浮かべると花弁のように開き、そこに書いてある文字と同じ名前の箱からさらにおみくじ引きます。

4つの箱にそれぞれ書いてある「ヒャクガー(百川)別名/ジュウグチガー」「センガー(千川)別名/イキントガー」「マンガー(万川)別名/ヤンガー」「ウクガー(億川)別名/ハルガー」は、うるま市宮城島にある湧き水で、その水量によって百~億の呼び名となっています。

湧き水fun倶楽部でも引いてみました。身に染みるお言葉を頂戴しました。。。

また、比嘉座という島言葉を用いた演劇を創作している方たちが、youtueで公開している「命水(ぬちみず)」も紹介されてました。興味ある方は下記URLからご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=A2EezJ39xwg&t=709s

1日目の最後に、湧き水カルタにご協力いただいた玉水ネットワークの高平さんも一緒に、湧き水fun倶楽部メンバーで写真をとりました。

会場にはきれいなのぼりも揚げられていました。

今回のイベントの様子は、youtubeで公開されてますので、興味ある方は下記URLからご覧ください。

https://youtube.com/channel/UCb-UAT8CLVR1o8GFYrfZNFA?si=-LvHQUSAce5B5ldM

今回の「水ぬぐすーじさびら!」を企画・開催し、進行役を務めたのは、琉球大学風樹館の島袋さん

【8月3日】

まずは、湧き水fun倶楽部の活動で制作した湧き水カルタを、紹介も兼ねて参加した皆さんで楽しみました。

湧き水fun倶楽部の呉屋さんが各カルタの湧き水にまつわる説明をし、皆さん興味深げに聞いてました。

つぎに、琉球大学の土岐先生や進行役の島袋さん達が開発した、ボードゲーム「すいまーる」を使い、ゲーム形式で、サンゴ礁島嶼における水循環と水源管理を楽しみながら学びました。

このゲームは「水は正しく使えば、いつまでも使える」をコンセプトにしており、地下水脈を主な水資源とするサンゴ礁島嶼を想定しています。プレイヤーは、野菜農家、畜産農家、漁業者、観光業者に扮し、それぞれの生活向上を目指しながら、皆の共有財産である水資源を枯渇させないように使います。さらに、プレイヤーは協力しながら、将来の世代のために保全する必要があります。

午後は、祝祭ということで、かぎやで風からはじまりました。

つぎに、祝辞という形で、各団体・企業の活動内容の発表を行いました。

①湧き水fun倶楽部:活動内容とこれからの予定。

②玉水ネットワークの高平さん:活動内容と継続の難しさについて。

③オリオンビールの松田さん:「沖縄から人を、場を、世界を笑顔に」を合言葉に、オリオンビールで行っているCSR、サスティナビリティ活動内容について。

【8月4日】

2日目の午前中は、沖縄自然環境ファンクラブの藤井さんの指導のもと、プロジェクトWETワークショップを行いました。

ワークショップで行ったアクティビティプログラムをいくつか紹介します。

まずは、「青い惑星」。陸地と海域の比率を実感できるプログラム。アースボールを皆でキャッチボールし、受け取った右手の人差指の先が陸地か海域かを記録していきます。100回以上になってくると、だいたい海7陸3の割合に近づいていくそうです。

つぎは、「大海の一滴」。用紙を地球上の水に見立て、視覚的・感覚的に飲料水としての貴重さ実感できるプログラム。用紙を「数回折曲げて切取る」を4回ほど繰り返します。写真見てわかるでしょうか。大きいほうから、海水、淡水(氷)、淡水(液体)となり、さらに右上の小さいものが、川や湖、地下水など人が利用可能な水(0.01%)です。飲料水となると、さらに少なくなるそうです。

ほか、水の表面張力を実感するプログラムなど楽しく学べました

2日目の午後は、1日目に続き、各団体・企業の活動内容の発表を行いました。

①沖縄自然環境ファンクラブの藤井さん:午前中のプロジェクトWETの紹介。

②沖縄環境分析センターの砂川さん:環境測定・分析を行う企業としての水環境保全の取組みについての紹介。

③琉球大学理学部の新城先生:琉球大学で進めている「水循環プロジェクト」の内容やこれまでの成果。

最後に、伝承ワークショップ(絵本編)を行いました。今回の絵本「思い出の湧き水~八重瀬町編~」は、当時、琉球大学の学生さんだった4人が制作したもので、地域の湧き水への関心、地下水保全への意識向上、さらに湧き水の文化や歴史を形に残して、後世に受け継ぐ、子供たちに伝承することを目的に作ったとのこと。

ワークショップでは、当時学生さんだった制作メンバーもリモートで参加していただき、地域の高齢者に聞取りや、絵本製作にあたっての苦労話などを聞かせていただきました。

興味ある方は、以下のURLからご覧ください。

<思い出の湧き水>

https://chiiki.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp/imgs/ehon.pdf

<Chikasuiプロジェクト:制作時>

https://chiiki.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp/imgs/AKUAH.pdf

ほかに、会場では「お水くじ」のコーナーがありました。かごに入っている一つ目のおみくじを引いて水に浮かべると花弁のように開き、そこに書いてある文字と同じ名前の箱からさらにおみくじ引きます。

4つの箱にそれぞれ書いてある「ヒャクガー(百川)別名/ジュウグチガー」「センガー(千川)別名/イキントガー」「マンガー(万川)別名/ヤンガー」「ウクガー(億川)別名/ハルガー」は、うるま市宮城島にある湧き水で、その水量によって百~億の呼び名となっています。

湧き水fun倶楽部でも引いてみました。身に染みるお言葉を頂戴しました。。。

また、比嘉座という島言葉を用いた演劇を創作している方たちが、youtueで公開している「命水(ぬちみず)」も紹介されてました。興味ある方は下記URLからご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=A2EezJ39xwg&t=709s

1日目の最後に、湧き水カルタにご協力いただいた玉水ネットワークの高平さんも一緒に、湧き水fun倶楽部メンバーで写真をとりました。

7月11日16時から、浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセンターにおいて7月定例会が行われ、6名の会員が参加しました。この日は、今後本格的に取り組みを開始する予定のデジタルアーカイブについての勉強会として、2021年3月からデジタルアーカイブ事業を推進している南城市から、市教育委員会文化課で市史編纂係主任主事の新垣瑛士さんを講師としてお招きしました。

用意していただいた資料をもとに、さっそく勉強会に入ります。

まず、南城市のデジタルアーカイブの概要を説明していただいたあと、事前の準備として

・アーカイブの基礎・土台をしっかり整えないと効果的な活用がないこと

・写真フィルムやビデオなどの劣化していく資料のデジタル化が急務であること

・公開・非公開や2次利用のルールを明確化・単純化すること

など、きちんとしたルール作りが必要であるとのお話がありました。

また、写真の公開に関しては、肖像権について明文化された法律がないことから南城市では専門家や弁護士を招いて検討会を実施し、独自の「資料公開マニュアル」を策定しているとのことで、取り組みにあたっては今後法的なトラブル等が起きないよう十分に注意する必要性を実感しました。

そのほかの取り組みとして、デジタル化した資料を機械的に公開していくだけでは利用者は増えないため、人々の興味関心を引き寄せる工夫が必要である、とのお話もありました。

沖縄県公文書館で実施しているアーカイブの現状などもあわせてご紹介いただき、活発な質疑応答が行われたため、予定時間を超過した17時すぎに勉強会を終了しました。

今回、日常業務でご多忙な中、また酷暑の中講師として出席していただいた新垣さんに心より感謝申し上げます。今後も、何かお尋ねすることがありましたらその際はよろしくお願いいたします。

用意していただいた資料をもとに、さっそく勉強会に入ります。

まず、南城市のデジタルアーカイブの概要を説明していただいたあと、事前の準備として

・アーカイブの基礎・土台をしっかり整えないと効果的な活用がないこと

・写真フィルムやビデオなどの劣化していく資料のデジタル化が急務であること

・公開・非公開や2次利用のルールを明確化・単純化すること

など、きちんとしたルール作りが必要であるとのお話がありました。

また、写真の公開に関しては、肖像権について明文化された法律がないことから南城市では専門家や弁護士を招いて検討会を実施し、独自の「資料公開マニュアル」を策定しているとのことで、取り組みにあたっては今後法的なトラブル等が起きないよう十分に注意する必要性を実感しました。

そのほかの取り組みとして、デジタル化した資料を機械的に公開していくだけでは利用者は増えないため、人々の興味関心を引き寄せる工夫が必要である、とのお話もありました。

沖縄県公文書館で実施しているアーカイブの現状などもあわせてご紹介いただき、活発な質疑応答が行われたため、予定時間を超過した17時すぎに勉強会を終了しました。

今回、日常業務でご多忙な中、また酷暑の中講師として出席していただいた新垣さんに心より感謝申し上げます。今後も、何かお尋ねすることがありましたらその際はよろしくお願いいたします。

6月8日は、浦添市ハーモニーセンターにおいて6月定例会が開催され、5名の会員が参加しました。

この日は、今後作業を本格化する予定のデジタルアーカイブについて、「なんじょうデジタルアーカイブ」を展開している南城市役所の担当の方からいろいろと情報収集させていただくことにしていて、訪問日をいつにするのか各自の都合等を確認しました。

この日確認した予定をもとに今後、南城市役所の担当の方と日程調整を行うこととしています。

この日は、今後作業を本格化する予定のデジタルアーカイブについて、「なんじょうデジタルアーカイブ」を展開している南城市役所の担当の方からいろいろと情報収集させていただくことにしていて、訪問日をいつにするのか各自の都合等を確認しました。

この日確認した予定をもとに今後、南城市役所の担当の方と日程調整を行うこととしています。

4月20日、ごや副代表の企画による湧き水散策が開催されました。

その概要について、ごやさんのレポートをご紹介します。

4月20日土曜日 糸満市大里と与座の湧き水散策をしました。

お天気にも恵まれたこの日、鯉のぼりの上がった大里公民館に集合。

メンバーは7人の参加となりました。

今回は「南山歴史研究会 会長の伊敷賢(まさる)さん」に案内して頂きました。

(駐車場として公民館を貸して頂きありがとうございました。)

まず、糸満市大里のカー(湧き水)と言えばここ「カデシガ―」。

三山時代、南山王が尚巴志の持つ金の屏風とカデシガーを取り換え、民の信用を失い南山が滅んだと言われる湧き水です。

伊敷さんのお話では、その言い伝えも年代などを詳しく調べていくとつじつまの合わないこともあるようで、疑問がたくさんあるようです。それにこの辺りは水が豊富で水が途絶えることはなかったのではないかと…歴史をそのまま鵜吞みにせず考える力をつけたいですね。

昔は青年会が鯉を養殖していたり、ユーフルヤー(銭湯)があり、他の集落からも利用しに来ていて青年会の活動資金にしていたそうです。

カデシカ―の傍らにウコールが置かれた小さな水源がありましたよ。

さらに、畑の中を進んで行くと「うびー川」という素朴な湧き水がありました。

ずぶ濡れの犬が見つけたとされるカーはカデシガーではなく、こちらのようです。

岩に囲われた奥からちょろちょろ水が流れ、なんとなく濡れた犬が出てきそうな感じがしました。

次にカデシガーの道向かいにある高嶺小学校に隣接する「南山城跡」に行きました。

でこぼこした古い石段を登り鳥居をくぐると、3つの火の神があり、その先の本殿を抜けると、王府の玉陵を思わせる横長のお墓がありました。

これは山川方、西銘方按司御墓で、高嶺小学校を城跡に移すことになった際に城跡内にあったお骨を一緒に合祀しているそうです。

この空間の両端にノロが使ったとされる「御名付川」もありましたが水はありませんでした。みんな興味深々で覗き込んでいました。

この後は、大里按司の妹と源為朝が逢瀬を重ねたといわれる「和解名森・わだきなむい」に行きました。

こちらも知らなければ通り過ぎるような場所に、ちょっとした異空間のようなひんやりとした雰囲気が漂っていました。

周辺からは鉄カスや陶磁器類が発見され、地元では「カニマン御嶽」と呼ばれているそうです。

「カニマン」は、鍛冶屋のことですが、ここでは農機具などではなくそれ以上に高い技術をもった職人が刀などの武器を製造した場所と伝えられています。

観光地ではなく地元の人たちの大切にしている聖地だと伊敷さんは強調されていました。

最後に、伊敷さんの地元「与座ガー」に行きました。

湧き水fun倶楽部のメンバーも初めて訪れる人もいて、大量の水が滝のように流れ落ち水車も相まって、大きな歓声が上がり、その水量の多さに圧倒されていました。それもそのはず、県内でも上位に上がる水量とのことで、今でも那覇の飛行場に送水されているそうです。

昔は製糖工場もありサトウキビを絞り出すのに水車が使われていたそうで、24時間操業していたとのことです。

また、近くには伊敷さんも小さいころ水汲みをしたという「古ガー」もあり、コンクリートで作られた水タンクの2つの穴から水が勢いよく流れていました。

湧き水散策の後は、伊敷さんお勧めのイタリアン「ポモドーロ」でランチを頂きました。

メンバーの中には、前日に偶然you tubeで伊敷さんの話を見ていたということで、「ふしぎですね~」と盛り上がりました。

ここでもメンバーからの質問や楽しいおしゃべりであっという間の時間でした。

食事も彩り鮮やかなお野菜たっぷりでとてもおいしかったです。

今回の散策で改めて琉球の歴史にも興味が湧きました。

他にも地元の人しかわからないようなお話も沢山聞くことができて、とても有意義で楽しい一日となりました。

伊敷さんありがとうございました。

最後に伊敷さんの書かれた沖縄の伝説の謎を解く「琉球伝説の真相」もとても興味深いです。

解散前に、参加者全員で記念撮影を行いました。

その概要について、ごやさんのレポートをご紹介します。

4月20日土曜日 糸満市大里と与座の湧き水散策をしました。

お天気にも恵まれたこの日、鯉のぼりの上がった大里公民館に集合。

メンバーは7人の参加となりました。

今回は「南山歴史研究会 会長の伊敷賢(まさる)さん」に案内して頂きました。

(駐車場として公民館を貸して頂きありがとうございました。)

まず、糸満市大里のカー(湧き水)と言えばここ「カデシガ―」。

三山時代、南山王が尚巴志の持つ金の屏風とカデシガーを取り換え、民の信用を失い南山が滅んだと言われる湧き水です。

伊敷さんのお話では、その言い伝えも年代などを詳しく調べていくとつじつまの合わないこともあるようで、疑問がたくさんあるようです。それにこの辺りは水が豊富で水が途絶えることはなかったのではないかと…歴史をそのまま鵜吞みにせず考える力をつけたいですね。

昔は青年会が鯉を養殖していたり、ユーフルヤー(銭湯)があり、他の集落からも利用しに来ていて青年会の活動資金にしていたそうです。

カデシカ―の傍らにウコールが置かれた小さな水源がありましたよ。

さらに、畑の中を進んで行くと「うびー川」という素朴な湧き水がありました。

ずぶ濡れの犬が見つけたとされるカーはカデシガーではなく、こちらのようです。

岩に囲われた奥からちょろちょろ水が流れ、なんとなく濡れた犬が出てきそうな感じがしました。

次にカデシガーの道向かいにある高嶺小学校に隣接する「南山城跡」に行きました。

でこぼこした古い石段を登り鳥居をくぐると、3つの火の神があり、その先の本殿を抜けると、王府の玉陵を思わせる横長のお墓がありました。

これは山川方、西銘方按司御墓で、高嶺小学校を城跡に移すことになった際に城跡内にあったお骨を一緒に合祀しているそうです。

この空間の両端にノロが使ったとされる「御名付川」もありましたが水はありませんでした。みんな興味深々で覗き込んでいました。

この後は、大里按司の妹と源為朝が逢瀬を重ねたといわれる「和解名森・わだきなむい」に行きました。

こちらも知らなければ通り過ぎるような場所に、ちょっとした異空間のようなひんやりとした雰囲気が漂っていました。

周辺からは鉄カスや陶磁器類が発見され、地元では「カニマン御嶽」と呼ばれているそうです。

「カニマン」は、鍛冶屋のことですが、ここでは農機具などではなくそれ以上に高い技術をもった職人が刀などの武器を製造した場所と伝えられています。

観光地ではなく地元の人たちの大切にしている聖地だと伊敷さんは強調されていました。

最後に、伊敷さんの地元「与座ガー」に行きました。

湧き水fun倶楽部のメンバーも初めて訪れる人もいて、大量の水が滝のように流れ落ち水車も相まって、大きな歓声が上がり、その水量の多さに圧倒されていました。それもそのはず、県内でも上位に上がる水量とのことで、今でも那覇の飛行場に送水されているそうです。

昔は製糖工場もありサトウキビを絞り出すのに水車が使われていたそうで、24時間操業していたとのことです。

また、近くには伊敷さんも小さいころ水汲みをしたという「古ガー」もあり、コンクリートで作られた水タンクの2つの穴から水が勢いよく流れていました。

湧き水散策の後は、伊敷さんお勧めのイタリアン「ポモドーロ」でランチを頂きました。

メンバーの中には、前日に偶然you tubeで伊敷さんの話を見ていたということで、「ふしぎですね~」と盛り上がりました。

ここでもメンバーからの質問や楽しいおしゃべりであっという間の時間でした。

食事も彩り鮮やかなお野菜たっぷりでとてもおいしかったです。

今回の散策で改めて琉球の歴史にも興味が湧きました。

他にも地元の人しかわからないようなお話も沢山聞くことができて、とても有意義で楽しい一日となりました。

伊敷さんありがとうございました。

最後に伊敷さんの書かれた沖縄の伝説の謎を解く「琉球伝説の真相」もとても興味深いです。

解散前に、参加者全員で記念撮影を行いました。

12月24日は、澤岻樋川で年末恒例の「お水取り」が行われました。

この日の行事は、特段案内があったわけでもないのですが、例年この時期の日曜日で14時から開催だったことから誰に確認するわけでもなく現地へ向かいました。

13時45分ころに現地に到着すると、道ばたにのぼり旗が掲げられていて、

ちょうどお祈りを捧げるところでした。お水はすでに汲み終わっていたのですが、なんとか間に合いました。

澤岻樋川には十数名の方々と、そして、澤岻のお水取りに長年中心となって取り組んで来られた玉城さんも元気なお姿を見せてくださり、安心しました。

平成30年を最後に大規模なお水取り行事は執り行われなくなってしまったことは寂しい限りですが、澤岻樋川には今も豊富な水量が湧き出していること、今年もこうして無事にお水取りが執り行うことができたことに感謝したいと思います。

この日の行事は、特段案内があったわけでもないのですが、例年この時期の日曜日で14時から開催だったことから誰に確認するわけでもなく現地へ向かいました。

13時45分ころに現地に到着すると、道ばたにのぼり旗が掲げられていて、

ちょうどお祈りを捧げるところでした。お水はすでに汲み終わっていたのですが、なんとか間に合いました。

澤岻樋川には十数名の方々と、そして、澤岻のお水取りに長年中心となって取り組んで来られた玉城さんも元気なお姿を見せてくださり、安心しました。

平成30年を最後に大規模なお水取り行事は執り行われなくなってしまったことは寂しい限りですが、澤岻樋川には今も豊富な水量が湧き出していること、今年もこうして無事にお水取りが執り行うことができたことに感謝したいと思います。

12月2日は、宜野湾マリン支援センターにおいて、「映し出された沖縄の50年 PFAS『命ぬ水』上映会」(主催:コープおきなわ 宜野湾・中城ブロック)が開催されました。

この上映会は、復帰50年特別番組として先に琉球朝日放送(QAB)で放送された「命ぬ水」の上映に加え、島袋夏子さん(番組ディレクター)と湧き水fun倶楽部の勉強会で講師も務めて下さった伊波義安さん(PFAS汚染から市民の命を守る連絡会)のお二人が登壇されるということで、湧き水fun倶楽部の4名も参加しました。

番組の上映が終わり、お二人が登壇されました。

島袋ディレクターからは、PFASの問題は2016年の沖縄県企業局の記者会見に端を発しているが、沖縄には化学に精通した記者が少なかったこともあり大きな問題として取り上げることができなかったこと、それが、2019年にNHKのクローズアップ現代で取り上げられたことがきっかけとなり機運が高まっていったこと、などのお話がありました。

また伊波さんからは、PFASの現状説明とともに、一番大事なことはたくさんの人に知ってもらうこと、知ったら行動すること、知らないこと・知らされないことは怖いことであること、PFAS汚染は地球規模の汚染であること、この問題は私たちの世代で終わりではなく、次世代へ引き継いでいくことが大事であること、などのお話がありました。

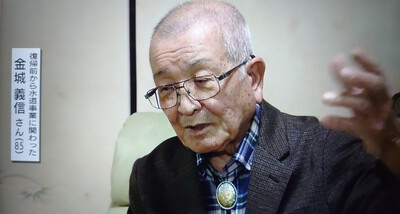

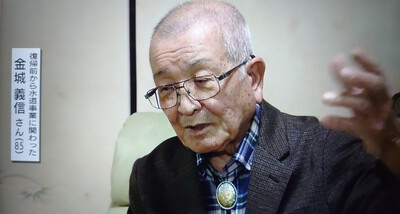

そして、この上映会には、番組にも出演されている湧き水fun倶楽部の金城義信顧問のお姿もありました。沖縄が日本に復帰する前から50年もの長きに渡って水道事業に携わって来られた金城さん。

水の供給だけでなく全てにおいて米軍の事情が最優先され、沖縄の人たちの人権が置き去りにされてきた事に関して、金城さんの番組内での「米軍基地撤去」まで踏み込んだ発言は非常に重みのあるものでした。(写真は同番組の放送から)

質疑の時間には、金城さんが番組取材時の写真や新聞切り抜きなどを手に、島袋ディレクターと伊波さんがこの問題に情熱的に取り組んでいらっしゃることへの感謝とお礼のお言葉がありました。

上映会を終えて記念撮影をする金城さん、島袋ディレクター、伊波義安さん(写真左から)。

そして、湧き水fun倶楽部の面々も伊波さんとご一緒に。

この番組を見る度に新しい気づきがある、と伊波さんがおっしゃっていましたが、まさにそのとおりで、前に見たときには気づかなかったことに気づきます。そうしたことに加え、番組に携わって来られたお三方の生の声を聴くことができたことはとても有意義でした。

当時の放送はこちらからご覧になれます。

この上映会は、復帰50年特別番組として先に琉球朝日放送(QAB)で放送された「命ぬ水」の上映に加え、島袋夏子さん(番組ディレクター)と湧き水fun倶楽部の勉強会で講師も務めて下さった伊波義安さん(PFAS汚染から市民の命を守る連絡会)のお二人が登壇されるということで、湧き水fun倶楽部の4名も参加しました。

番組の上映が終わり、お二人が登壇されました。

島袋ディレクターからは、PFASの問題は2016年の沖縄県企業局の記者会見に端を発しているが、沖縄には化学に精通した記者が少なかったこともあり大きな問題として取り上げることができなかったこと、それが、2019年にNHKのクローズアップ現代で取り上げられたことがきっかけとなり機運が高まっていったこと、などのお話がありました。

また伊波さんからは、PFASの現状説明とともに、一番大事なことはたくさんの人に知ってもらうこと、知ったら行動すること、知らないこと・知らされないことは怖いことであること、PFAS汚染は地球規模の汚染であること、この問題は私たちの世代で終わりではなく、次世代へ引き継いでいくことが大事であること、などのお話がありました。

そして、この上映会には、番組にも出演されている湧き水fun倶楽部の金城義信顧問のお姿もありました。沖縄が日本に復帰する前から50年もの長きに渡って水道事業に携わって来られた金城さん。

水の供給だけでなく全てにおいて米軍の事情が最優先され、沖縄の人たちの人権が置き去りにされてきた事に関して、金城さんの番組内での「米軍基地撤去」まで踏み込んだ発言は非常に重みのあるものでした。(写真は同番組の放送から)

質疑の時間には、金城さんが番組取材時の写真や新聞切り抜きなどを手に、島袋ディレクターと伊波さんがこの問題に情熱的に取り組んでいらっしゃることへの感謝とお礼のお言葉がありました。

上映会を終えて記念撮影をする金城さん、島袋ディレクター、伊波義安さん(写真左から)。

そして、湧き水fun倶楽部の面々も伊波さんとご一緒に。

この番組を見る度に新しい気づきがある、と伊波さんがおっしゃっていましたが、まさにそのとおりで、前に見たときには気づかなかったことに気づきます。そうしたことに加え、番組に携わって来られたお三方の生の声を聴くことができたことはとても有意義でした。

当時の放送はこちらからご覧になれます。