6月10日、湧き水fun倶楽部の6月定例会が琉球大学風樹館において行われました。

今回の定例会は、琉球大学の「水循環プロジェクト」の皆さんとの共催で、農学部の安元純助教による講演です。

安元先生は、農業土木学、島しょ水環境学を専門とし、島しょ部の農村地域において、農業活動が地下水に及ぼす影響や継続的な農業活動と海洋環境保全とを両立することが可能な農村・水環境のあり方を研究されているのだそうです。

講演の中では、地球上の水のうち、淡水はわずか2.5%程度しかないこと、その淡水のうち、利用可能なものは30.1%(1050万km3)であることなどが冒頭述べられました。

講演会中の2階からの写真です。まるで、教会の礼拝中のようです。

そして、全国的には地下流出は雨水の4.5%程度なのに対して宮古島では40%にも及ぶこと、地下に流出した水は、地表面や海底に湧き出すことなどの説明がありました。

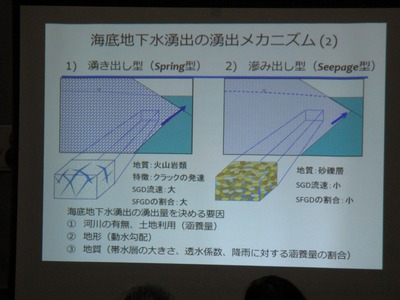

また、海底湧水には「湧き出し型」と「しみ出し型」があり、その土地の地質などによって違いがあるそうです。

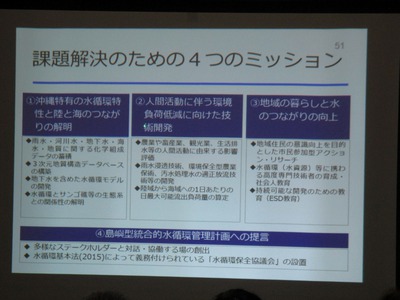

そして、農業排水や生活排水などから窒素やリンが地下水に溶け込んで海底湧水となって珊瑚礁にダメージを与えていること、これらの解決には様々な課題があり、産官学の連携が欠かせないことなどが述べられました。

講演終了後、皆さんから質問や意見、感想などをお願いしたところ、30を超える声が寄せられました。

これをテーマ別に分け、その中からいくつかについて回答をいただきました。

この日の講演会には、琉球大学の学生さんだけでなく、他の分野で研究をされている方も参加されており、安元先生の回答を補足する形でお答えいただくこともありました。余談ですが、私(渡辺)が今年一月に琉球大学農学部で講義を持った際に参加されていた学生さんもこの講演会に参加してくださっていたようです。

講演会の最後に、先月の定例会の中で浦添市のカーミージーで「海底から水が湧いているところを発見した」と動画付きで発表したなみまるさんが感謝の言葉を述べてこの会を閉めました。

講演会終了後は、時間の許す方は隣接するビオトープを見学し、学食において昼食。その中で8月の定例会に関する打ち合わせを行い、解散となりました。

今回講師を務めてくださった安元先生はじめ、地下水学会の方々、そして研究者の方々とも今後も交流を深めて行くことができれば幸いです。安元先生やスタッフの皆様、今回は本当にありがとうございました。