11月26日(土)の勉強会は、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター

にて行われました。

講師は(財)沖縄県環境科学センター 評議員の金城義信氏です。

金城氏は、1960年に米軍水道局水質試験所でお仕事を始めて以来

現在までのおよそ50年間にわたり水道関係業務に従事していらっしゃる

スペシャリストです。

琉球水道公社、沖縄県企業局と沖縄の水道業務時代のご経験から

沖縄の地理的、地質的、歴史的要素を含めて水道の歴史をわかりやすく

お話し下さりました。

沖縄の水道のはじまりは明治16年頃。

那覇の落平樋川(ウティンダヒージャー)の水を土管で給水しました。

たまたま、私が2ヶ月ほど前に現在の落平樋川の写真があります。

現在は住宅公社の建物の中央部に拝所として残されていますが、

わずかにしみ出す水が流れ落ちる樋があり、今も多くの人がこの湧き水を

大事にしているのがわかります。

落平は、水量の豊富な湧き水が崖の上から流れ落ち、その水を

伝馬船に乗せて水を売る光景が見られたという話も聞いたことが

あります。その水を引いたのが沖縄の水道の始まりなのですね。

その後、自然の水を「ろ過」「消毒」し、「管路による圧力給水」で

水を送り出す「近代水道」が沖縄で始まったのは1933年(昭和8年)。

日本では明治20年に横浜が始まりで、沖縄では那覇。

いずれも共通するのは港町であること。

港から入る伝染病予防対策として衛生的な水が必要だったというのが

その理由だそうです。

那覇に戦前から水道が敷かれていたというのは本当に驚きでした。

当時の水源は宜野湾市大山の湧水群(青小堀・オオグムヤー)。

人口6万人、一人一日平均56リットルの水が給水できたそうです。

しかし残念ながら、那覇の近代水道は1944年10月10日の大空襲で

水道施設が破壊され7年間、水道空白時代が続きますが、その後

昭和63年まで使われたそうです。

(私は小学校の社会見学で訪れた「泊浄水場」がこの施設であった

ことをあらためて知りました。那覇で生まれ育った私はこの水に

大変お世話になったことになります。合掌。感謝。)

那覇市以外の市町村も、戦後、近代水道が次々に敷設されました。

ちなみに浦添市に近代水道が敷かれたのは昭和37年で県内では

は10番目なのだそうです。

しかし、戦後、人口増加やひとりあたりの水の使用量が増え

沖縄県内は慢性的な水不足が深刻な問題となりました。

私も小さい頃から「渇水対策」とか、「隔日給水」とか

難しい言葉を自然に覚え、学校でも節水について細かな指導

があったことをよ~く覚えています。中学生の頃に沖縄で

行われた「人工降雨」についてもとても興味を持ち、

「飛行機に乗って水をまいて雨を降らせる」というしくみが

大変不思議で、つぎつぎ想像を膨らませ、不謹慎にもワクワク

したことを思い出しました。

県民の命を預かる重大な仕事として当時、飛行機に搭乗された

おひとりが金城氏だったことを知り、とても頭が下がる思いがしました。

(詳細は企業局のHPよりご覧下さい。

↓

http://www.eb.pref.okinawa.jp/siryokan/ayumi/kyusui_seigen/index.html)

様々な技術の進歩で、現在、沖縄本島内の慢性的な水不足はかなり

解消されいます。

現在、那覇市を含む市町村がお世話になっているのが

北谷浄水場。

「ろ過設備」に加え、「生物処理」「オゾン・活性炭処理」「ペレット処理」

(沖縄中南部の硬度の高い水を軟水化するための処理)、「海水淡水化施設」と

安全で美味しい水を確実に送り出すための大規模な施設にこれまた驚きです。

日頃、私たちがお世話になっている水道の水がこれだけのテクノロジーの成果

だとは。。。

ただ、沖縄は離島を中心に今だ水不足や断水に頭を悩ませている地域も多くあるのが

現状で、このように技術が進歩したとはいえ、多額な設備投資が必要な処理施設や

海底送水などを負担する方法でしか、安全でおいしい水を充分に得ることができない

という現実はとても重いものだと感じました。

以前、断水が深刻な時期に座間味島に取材に行ったことがありますが、島民が水に

困っている時期に、ダイビングを目的に観光に訪れる人たちがダイビングの機材に

ついた潮水を抜くための水がなく、今は飲み水に使用していない湧き水を利用して

いたことを思い出しました。地元の方達は「ダイビングは、水を多く使うからね~」

とおっしゃっていましたが、観光に訪れる人が多くいることはいいことだけれど、

このような問題があることについて複雑な思いがしたことを改めて思い出します。

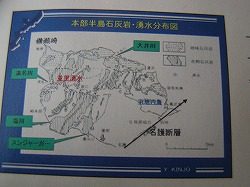

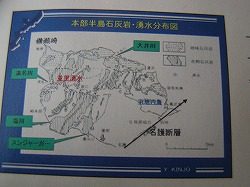

降水量は全国平均より多い沖縄ですが、季節変動が大きく、人口密度が高いので

一人当たりの換算では全国平均の半分しかない上に、高い山がなく川が短いこと

もあり、地下水にたよる現状も多くみられます。

実際に、豊富な水源を持つ湧き水は、沖縄県民の水の源として今も活躍しています。

北部で代表的なのは本部町の「並里湧水」や名護市の「スンジャガー」

南部では、なんといっても八重瀬町の「ギーザガー」

この湧水には日本最大の「テナガエビ」が住んでいるそうです。

そして、宮古島においては、雨水の40%が地下水になるそうです。

水量や水質はどうしても地形や地質の影響を受けざるをえないのですが、

山や川が少なく土地が狭い沖縄では、地下水は重要な資源であることを

今まで以上にに認識しなければいけないと感じました。

東日本大震災は、日本中が電力の問題と向き合う大きな契機となりました。

同じライフラインである「水」に対しても、同じくらい真剣に考えなければ

と思いました。

今回の金城氏のお話を聴いて一番感じたのは、水道の水はタダ当然くらいに考え、

ミネラルウォーターを購入する生活を送っている自分の生活を当たり前だと思って

はいけないということでした。

安心して飲め、衛生的な水道の水はたくさんの人や技術に支えられていること、

でもその水自体もとても貴重な資源であること、大きな災害時には、今の生活

の状態での使用ができなくなってしまえば、たちまち生活自体が混乱すること

それを忘れずに、日頃からできるだけ水を大切にするように心がけ、まさしく

「有難い水」として接することを真剣に考えたいと思いました。

身近な湧き水(地下水)を見直し、水質をこれ以上悪化させないよう、水量を

これ以上減らさないように、地域それぞれが湧き水を知り、守っていくこと

もとても重要なことだと思います。

身近な水質を調査するための簡単な調査方法を、沖縄県環境科学センター

の桂 浩史さんが教えて下さいました。

桂さんは「沖縄の湧水を調べてみよう」という資料も提供して下さり

水質を調べるための「パックテスト」について説明してくれました。

このような小さなスポイトのようなプラスチックの容器に水を吸い込む

と、2,3分で色が変わり、その水の汚れがわかるのだそうです。

参加者の皆さんもそれぞれ手にとって体験し、その後は皆さんそれぞれ

交流会のような自由な形で意見交換会となりました。

水の専門家の皆さんも何人か訪れて下さり、参加者は「水談義」を

まさに「水」を得た魚のごとく生き生きと語り、交流を深められた

ことをとても嬉しく思いました。

最後は講師をつとめて下さった金城氏にお礼の品をお渡しして記念撮影。

金城氏は今年素敵なエッセイ集を出版され、私も拝見させて頂きました。

その中で金城氏がとても大切にしている中国の言葉を最後にご紹介させて

いただきたいと思います。

「飲水思源」

水を飲むときは、井戸を掘った人の苦労に思いをいたし感謝の気持ちを忘れるな

金城氏の偉業に感謝をし、これからも水を大切にする心を忘れずに

活動を続けていきたいと思います。

金城さん、すばらしいお話しを本当にありがとうございました。

にて行われました。

講師は(財)沖縄県環境科学センター 評議員の金城義信氏です。

金城氏は、1960年に米軍水道局水質試験所でお仕事を始めて以来

現在までのおよそ50年間にわたり水道関係業務に従事していらっしゃる

スペシャリストです。

琉球水道公社、沖縄県企業局と沖縄の水道業務時代のご経験から

沖縄の地理的、地質的、歴史的要素を含めて水道の歴史をわかりやすく

お話し下さりました。

沖縄の水道のはじまりは明治16年頃。

那覇の落平樋川(ウティンダヒージャー)の水を土管で給水しました。

たまたま、私が2ヶ月ほど前に現在の落平樋川の写真があります。

現在は住宅公社の建物の中央部に拝所として残されていますが、

わずかにしみ出す水が流れ落ちる樋があり、今も多くの人がこの湧き水を

大事にしているのがわかります。

落平は、水量の豊富な湧き水が崖の上から流れ落ち、その水を

伝馬船に乗せて水を売る光景が見られたという話も聞いたことが

あります。その水を引いたのが沖縄の水道の始まりなのですね。

その後、自然の水を「ろ過」「消毒」し、「管路による圧力給水」で

水を送り出す「近代水道」が沖縄で始まったのは1933年(昭和8年)。

日本では明治20年に横浜が始まりで、沖縄では那覇。

いずれも共通するのは港町であること。

港から入る伝染病予防対策として衛生的な水が必要だったというのが

その理由だそうです。

那覇に戦前から水道が敷かれていたというのは本当に驚きでした。

当時の水源は宜野湾市大山の湧水群(青小堀・オオグムヤー)。

人口6万人、一人一日平均56リットルの水が給水できたそうです。

しかし残念ながら、那覇の近代水道は1944年10月10日の大空襲で

水道施設が破壊され7年間、水道空白時代が続きますが、その後

昭和63年まで使われたそうです。

(私は小学校の社会見学で訪れた「泊浄水場」がこの施設であった

ことをあらためて知りました。那覇で生まれ育った私はこの水に

大変お世話になったことになります。合掌。感謝。)

那覇市以外の市町村も、戦後、近代水道が次々に敷設されました。

ちなみに浦添市に近代水道が敷かれたのは昭和37年で県内では

は10番目なのだそうです。

しかし、戦後、人口増加やひとりあたりの水の使用量が増え

沖縄県内は慢性的な水不足が深刻な問題となりました。

私も小さい頃から「渇水対策」とか、「隔日給水」とか

難しい言葉を自然に覚え、学校でも節水について細かな指導

があったことをよ~く覚えています。中学生の頃に沖縄で

行われた「人工降雨」についてもとても興味を持ち、

「飛行機に乗って水をまいて雨を降らせる」というしくみが

大変不思議で、つぎつぎ想像を膨らませ、不謹慎にもワクワク

したことを思い出しました。

県民の命を預かる重大な仕事として当時、飛行機に搭乗された

おひとりが金城氏だったことを知り、とても頭が下がる思いがしました。

(詳細は企業局のHPよりご覧下さい。

↓

http://www.eb.pref.okinawa.jp/siryokan/ayumi/kyusui_seigen/index.html)

様々な技術の進歩で、現在、沖縄本島内の慢性的な水不足はかなり

解消されいます。

現在、那覇市を含む市町村がお世話になっているのが

北谷浄水場。

「ろ過設備」に加え、「生物処理」「オゾン・活性炭処理」「ペレット処理」

(沖縄中南部の硬度の高い水を軟水化するための処理)、「海水淡水化施設」と

安全で美味しい水を確実に送り出すための大規模な施設にこれまた驚きです。

日頃、私たちがお世話になっている水道の水がこれだけのテクノロジーの成果

だとは。。。

ただ、沖縄は離島を中心に今だ水不足や断水に頭を悩ませている地域も多くあるのが

現状で、このように技術が進歩したとはいえ、多額な設備投資が必要な処理施設や

海底送水などを負担する方法でしか、安全でおいしい水を充分に得ることができない

という現実はとても重いものだと感じました。

以前、断水が深刻な時期に座間味島に取材に行ったことがありますが、島民が水に

困っている時期に、ダイビングを目的に観光に訪れる人たちがダイビングの機材に

ついた潮水を抜くための水がなく、今は飲み水に使用していない湧き水を利用して

いたことを思い出しました。地元の方達は「ダイビングは、水を多く使うからね~」

とおっしゃっていましたが、観光に訪れる人が多くいることはいいことだけれど、

このような問題があることについて複雑な思いがしたことを改めて思い出します。

降水量は全国平均より多い沖縄ですが、季節変動が大きく、人口密度が高いので

一人当たりの換算では全国平均の半分しかない上に、高い山がなく川が短いこと

もあり、地下水にたよる現状も多くみられます。

実際に、豊富な水源を持つ湧き水は、沖縄県民の水の源として今も活躍しています。

北部で代表的なのは本部町の「並里湧水」や名護市の「スンジャガー」

南部では、なんといっても八重瀬町の「ギーザガー」

この湧水には日本最大の「テナガエビ」が住んでいるそうです。

そして、宮古島においては、雨水の40%が地下水になるそうです。

水量や水質はどうしても地形や地質の影響を受けざるをえないのですが、

山や川が少なく土地が狭い沖縄では、地下水は重要な資源であることを

今まで以上にに認識しなければいけないと感じました。

東日本大震災は、日本中が電力の問題と向き合う大きな契機となりました。

同じライフラインである「水」に対しても、同じくらい真剣に考えなければ

と思いました。

今回の金城氏のお話を聴いて一番感じたのは、水道の水はタダ当然くらいに考え、

ミネラルウォーターを購入する生活を送っている自分の生活を当たり前だと思って

はいけないということでした。

安心して飲め、衛生的な水道の水はたくさんの人や技術に支えられていること、

でもその水自体もとても貴重な資源であること、大きな災害時には、今の生活

の状態での使用ができなくなってしまえば、たちまち生活自体が混乱すること

それを忘れずに、日頃からできるだけ水を大切にするように心がけ、まさしく

「有難い水」として接することを真剣に考えたいと思いました。

身近な湧き水(地下水)を見直し、水質をこれ以上悪化させないよう、水量を

これ以上減らさないように、地域それぞれが湧き水を知り、守っていくこと

もとても重要なことだと思います。

身近な水質を調査するための簡単な調査方法を、沖縄県環境科学センター

の桂 浩史さんが教えて下さいました。

桂さんは「沖縄の湧水を調べてみよう」という資料も提供して下さり

水質を調べるための「パックテスト」について説明してくれました。

このような小さなスポイトのようなプラスチックの容器に水を吸い込む

と、2,3分で色が変わり、その水の汚れがわかるのだそうです。

参加者の皆さんもそれぞれ手にとって体験し、その後は皆さんそれぞれ

交流会のような自由な形で意見交換会となりました。

水の専門家の皆さんも何人か訪れて下さり、参加者は「水談義」を

まさに「水」を得た魚のごとく生き生きと語り、交流を深められた

ことをとても嬉しく思いました。

最後は講師をつとめて下さった金城氏にお礼の品をお渡しして記念撮影。

金城氏は今年素敵なエッセイ集を出版され、私も拝見させて頂きました。

その中で金城氏がとても大切にしている中国の言葉を最後にご紹介させて

いただきたいと思います。

「飲水思源」

水を飲むときは、井戸を掘った人の苦労に思いをいたし感謝の気持ちを忘れるな

金城氏の偉業に感謝をし、これからも水を大切にする心を忘れずに

活動を続けていきたいと思います。

金城さん、すばらしいお話しを本当にありがとうございました。