10月19日は、10月の定例会が琉球大学理学部にて行われました。

今回の定例会は「第14回水循環ワークショップ2019」との合同企画です。当初予定していた、fun倶楽部会員の仲宗根さんによる研究発表が諸事情により急遽延期となってしまいました。

会の冒頭、水の環プロジェクト事務局の高橋さんから「琉球大学 水循環プロジェクトについて」と題して、

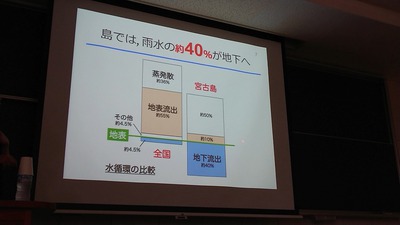

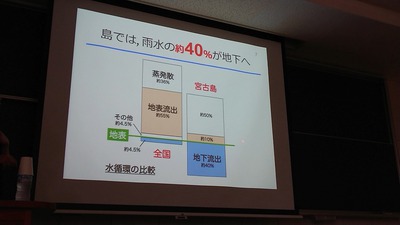

雨水の地下流出は全国的には約4.5%なのに対して沖縄では約40%もあること、

その地下水に窒素やリンなどが溶け込み海底湧水などとなってサンゴ礁に影響を与えていることなど、沖縄の地域特有の水事情について説明がありました。

その後、『どうする?日本の水道―自治・人権・公共財としての水を』と題したドキュメンタリーの上映と、水ジャーナリストでアクアスフィア水教育研究所代表の橋本淳司さんによる「日本が対処すべき3つの水問題」と題した講演がありました。

世界で水道水が飲めるのは日本を含めて9か国ほどしかないそうです。また、漏水率も格段に低く世界最高水準にある日本の水道技術ですが、人口減により水道料収入が減少していること、水道管などの老朽化、行財政改革などにより高度な技術を持った職員が減少していることなどの問題点が提起されました。

水道料金は、水供給にかかる経費を人口で割るため、人口の少ない自治体はそれだけ高額になります。その額は、ひと月あたり6000円を超えるところから1000円を下回るところまでかなり大きな開きがあるそうです。人口が減ることで多くの自治体の水道事業が赤字で、2040年には9割の自治体で大幅な水道料金の値上げが想定されるそうです。赤字運営のためインフラ整備もできず、技術職が減っていることから様々なできごとにも対処できないのだそうです。

こうした背景などから、2018年に水道法が改正され、「水道民営化」へと転換がはかられようとしていますが、海外では、民営化された水道事業を再公営化に戻した事例があることや、民営化の反対に取り組むある地域の取り組み状況などが紹介されました。水道法の改正では、「コンセッション方式」と呼ばれる官民連携が推進されることになりますが、これに対する強い懸念が示されました。

安全な水がいつでも飲める日本では「水問題はない」という意識が強いようです。水に対して安くておいしいことだけを求めていることが一番大きな問題で、どこに水源があってどのようなインフラ整備で自分たちのところに来るのか、そして、流す水がどこに行くのかをきちんと考えること、インフラを子孫に残していくために投資することが必要であり、「水は人権であり公共財である」と橋本さんは強く訴えます。

質疑では、水道事業に長くに渡って貢献されてきた金城顧問から、離島を多く抱える沖縄の水事情や、米軍基地被害による水源の汚染により沖縄県民の人権が侵害されていることなどについての問題提起や質問がありました。

金城顧問の発言に対して橋本さんや高橋さんから逆質問が飛ぶと、力が入った金城顧問が思わず立ち上がって説明する場面もありました。

会の終了後、参加した皆さんで、学食で昼食をとりました。これほどの広い敷地、とてもうらやましいです。

今回の定例会は「第14回水循環ワークショップ2019」との合同企画です。当初予定していた、fun倶楽部会員の仲宗根さんによる研究発表が諸事情により急遽延期となってしまいました。

会の冒頭、水の環プロジェクト事務局の高橋さんから「琉球大学 水循環プロジェクトについて」と題して、

雨水の地下流出は全国的には約4.5%なのに対して沖縄では約40%もあること、

その地下水に窒素やリンなどが溶け込み海底湧水などとなってサンゴ礁に影響を与えていることなど、沖縄の地域特有の水事情について説明がありました。

その後、『どうする?日本の水道―自治・人権・公共財としての水を』と題したドキュメンタリーの上映と、水ジャーナリストでアクアスフィア水教育研究所代表の橋本淳司さんによる「日本が対処すべき3つの水問題」と題した講演がありました。

世界で水道水が飲めるのは日本を含めて9か国ほどしかないそうです。また、漏水率も格段に低く世界最高水準にある日本の水道技術ですが、人口減により水道料収入が減少していること、水道管などの老朽化、行財政改革などにより高度な技術を持った職員が減少していることなどの問題点が提起されました。

水道料金は、水供給にかかる経費を人口で割るため、人口の少ない自治体はそれだけ高額になります。その額は、ひと月あたり6000円を超えるところから1000円を下回るところまでかなり大きな開きがあるそうです。人口が減ることで多くの自治体の水道事業が赤字で、2040年には9割の自治体で大幅な水道料金の値上げが想定されるそうです。赤字運営のためインフラ整備もできず、技術職が減っていることから様々なできごとにも対処できないのだそうです。

こうした背景などから、2018年に水道法が改正され、「水道民営化」へと転換がはかられようとしていますが、海外では、民営化された水道事業を再公営化に戻した事例があることや、民営化の反対に取り組むある地域の取り組み状況などが紹介されました。水道法の改正では、「コンセッション方式」と呼ばれる官民連携が推進されることになりますが、これに対する強い懸念が示されました。

安全な水がいつでも飲める日本では「水問題はない」という意識が強いようです。水に対して安くておいしいことだけを求めていることが一番大きな問題で、どこに水源があってどのようなインフラ整備で自分たちのところに来るのか、そして、流す水がどこに行くのかをきちんと考えること、インフラを子孫に残していくために投資することが必要であり、「水は人権であり公共財である」と橋本さんは強く訴えます。

質疑では、水道事業に長くに渡って貢献されてきた金城顧問から、離島を多く抱える沖縄の水事情や、米軍基地被害による水源の汚染により沖縄県民の人権が侵害されていることなどについての問題提起や質問がありました。

金城顧問の発言に対して橋本さんや高橋さんから逆質問が飛ぶと、力が入った金城顧問が思わず立ち上がって説明する場面もありました。

会の終了後、参加した皆さんで、学食で昼食をとりました。これほどの広い敷地、とてもうらやましいです。

※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。