› 湧き水fun倶楽部 活動記録 › 9月定例会(新城和博氏講演会)

› 湧き水fun倶楽部 活動記録 › 9月定例会(新城和博氏講演会)

9月16日は、「ぼくの〈那覇まち〉放浪記」の著者である新城和博氏を講師にお招きし、講演会&定例会が行われました。

新城氏は、ぐし代表の「おきなわ湧き水紀行」(ボーダーインク社)の編集者であり、テレビラジオでも幅広くご活躍されている方です。

また、新良幸人さんや夏川りみさんの歌唱で知られる名曲「満天の星」や神谷千尋さんの「願いほどいた月の夜」などの作詞も手掛ける多才な方なのです。今回、「ぼくの~」を読んで痛く感動したという会員の金城澄枝さんの発案・企画によりこの講演会が実現しました。

講演は、冒頭、新城氏が街歩きを始めたきっかけから始まりました。自分が見ているものは元々あったものではない、どこがどう変わったのか?という疑問をもとに、昭和10年頃の地図と今の地図を重ね合わせ歩き始めたそうです。

これが昭和10年頃の那覇の地図です。(「ぼくの〈那覇まち〉放浪記」から借用しました。)

この当時と変わらないものが、

バスターミナル脇にある「仲島の大石」

波上宮

三重城

などがあり、これらを目印に縮尺を合わせるとどこがどう変わっていったのか、大まかな把握ができるそうです。

街歩きの基本は「妄想すること」で、妄想を始めると「見えないものが見える」のだそうです。

そして、話は「落平(ウティンダ)」に。

「落平」は、今のセルラースタジアム那覇の南側にある住宅供給公社付近の崖下にある湧き水で、奥武山一帯が埋め立てられる以前は、ここに伝馬船を出して水を運んだ歴史があるのだそうです。その当時は、桶に溜めた水を船で運んで那覇の人々の生活用水にしていたというのですから、相当な水量があったのでしょう。今は埋め立て・発展により地形が変わりすぎて、妄想を得意とする新城氏をもってしてもその当時を偲ぶことは難しいそうです。

古地図やエッセイなどをもとに歩いてみれば、那覇がこんなにも豊かなところであったということがわかるそうです。

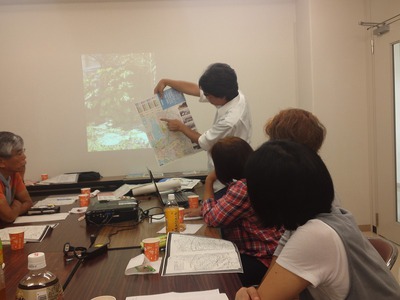

最後に、新城氏が明治20年頃の那覇の古地図を指し示すと皆さん、食らいつくように見つめます。

すると皆さんの中から「自分の先祖はこのあたりに住んでいて、その当時の様子を聞いたことがある」との話が出て、そこからまた話がはずみます。こうして、予定時間を大幅に超過してしまった講演会も大盛況のうちに幕を閉じました。

新城氏には、大変お忙しい中、私たちのために駆けつけていただき、ありがとうございます。

講演会終了後、この日初めて定例会に参加された香織さんが紹介されました。香織さんは会員の桂さんと地域おこしの活動で関わりがあることから、桂さんの紹介で加入されることになりました。香織さんは近隣離島にお住まいで、台風の影響で定期船が欠航している中、裏技を使って船をチャーターしてお越しいただいたとのこと。毎月の参加は難しいかも知れませんが、無理をなさらない範囲で活動をしていただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。